7月7日至9日,为进一步弘扬中华传统文化,推动非物质文化遗产的保护传承和创新发展,马克思主义学院“承嬗”暑期社会实践团前往泾县、霍邱开展非遗文化调研活动。

实践团选取了百年老字号的国家级非遗宣纸以及国家级非遗霍邱柳编、省级非遗临淮泥塑三种处于不同发展阶段的非物质文化遗产项目作为调研对象。并通过参观学习、访谈调研,探寻不同发展阶段的非遗在传承发展中面临的机遇和挑战,旨在通过拍摄非遗文化系列微纪录片、制作非遗周边等手段,赓续非遗薪火,助力非遗传承,为非遗文化的传承与发展注入青春能量。

第一站:百年老字号——宣纸

7月7日,实践团队来到宣城泾县宣纸文化园进行参观学习。作为首批入选国家级非物质文化遗产名录和联合国人类非物质文化遗产代表作名录的非遗,宣纸享有“纸寿千年”的美誉。至今,在宣纸的原产地安徽省宣城市泾县,仍沿用着明清时期生产宣纸的纯手工技艺。

团队成员在文化园工作人员的带领下,参观了宣纸博物馆,深入了解了宣纸的发展历史、品类和制作流程。并体验了宣纸制作的全过程,从选材到制作,每一个环节都充满了匠心与热爱。随后,队员对馆内工作人员和游客进行调研访谈,并根据参观学习和调研访谈结果制作宣传视频,形成调查报告。互联网时代,人们对纸张的使用大大减少,宣纸在日常消费中更多以礼品的形式出现。基于此,实践团队将宣纸创意周边和展现宣纸特色的微视频作为此次实践活动的着力点,让宣纸“潮”起来。

团队成员了解宣纸非遗

第二站:国家级非遗——霍邱柳编

7月8日,实践团队来到安徽省霍邱县华安达集团进行参观学习。霍邱柳编是国家级非物质文化遗产之一。它不仅是一种传统技艺,也是当地重要的经济产业之一。实践团队首先参观、体验了柳编的制作过程,这看似简单的柳编中,实则蕴含着深厚的功底和无尽的耐心。随后团队与集团副总裁兼非遗传承人沈家明共同探讨,进一步了解霍邱柳编的发展现状和传承情况。

霍邱柳编目前已经将科技成果融入非遗传承,申请了多项专利,提高柳编原材料的加工效率;并开始考虑从“家庭式”生产模式向“工厂化”生产模式转变,以保障柳编的传承发展和产品供应的稳定。实现这一转变,关键在人。基于此,实践团队希望在新媒体平台的加持下,吸引更多人参与进来,代代传承,让柳编“火”起来。

采访华安达集团相关负责人

第三站:省级非遗——霍邱泥塑

7月9日,实践团队来到了霍邱临淮岗田孝琴泥塑艺术馆进行参观学习。霍邱泥塑是安徽省省级非物质文化遗产。团队成员拜访了省级非遗传承人田孝琴老师,听田老师讲述她与泥巴的故事。泥塑的制作包含十几个步骤,发展至今,除取土可采取简易机械辅助外,均需纯手工制作,耗时耗力。了解到霍邱泥塑的起源与发展后,实践团随后也体验了从淮河边取土,到亲手琢塑的过程,体会到了泥塑制作的不易。

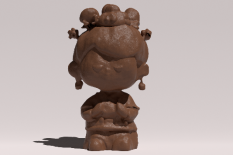

经过实地调研,团队成员看到了传统泥塑技艺传承的不易,着力设计非遗特色泥塑包装盒。并将围绕对非遗传承人的采访制作宣传视频,向更多人讲述“一捧泥土”背后的故事,用自己的专业技能向非遗传承人的匠心致敬,让泥塑“活”起来。

团队成员采访临淮泥塑省级非遗传承人

在此次实践活动中,团队成员通过实地走访调研、参观学习、亲身体验感受到了非遗的魅力和价值,看到了非遗传承人的初心与坚守。“承嬗”团队也将以此为契机,结合非遗项目进行文创设计、拍摄微纪录片等系列活动,通过创新方式提高社会关注度,提升非遗文化影响力,为非遗传承的“破局”贡献一份力量。

团队制作的第一期泥塑文创示意图(摄影:李天乐)